2041년 인구 5000만 붕괴…한국 경제도 쪼그라든다

50년뒤 생산인구는 절반 줄고 고령인구는 2배이상 늘어

OECD, 잠재GDP성장률 꼴찌 전망…"정책 전면 개편해야"

한국 총 인구가 올해부터 감소하기 시작해 2041년엔 5000만명 아래로 떨어질 전망이다.

저출산·고령화로 16~64세 생산연령인구는 50년 뒤엔 지금보다 절반 이상 줄어들고, 노동자 1명의 고령인구 부양 부담은 갈수록 높아져 미래 잠재성장률까지 떨어뜨릴 수 있다.

이같은 추세가 지속되면 한국 경제의 성장 엔진이 꺼져가며 사회·경제시스템 붕괴까지 초래할 가능성도 완전히 배제할 수 없어 전면적·구조적 대응이 시급하다는 지적이 나온다.

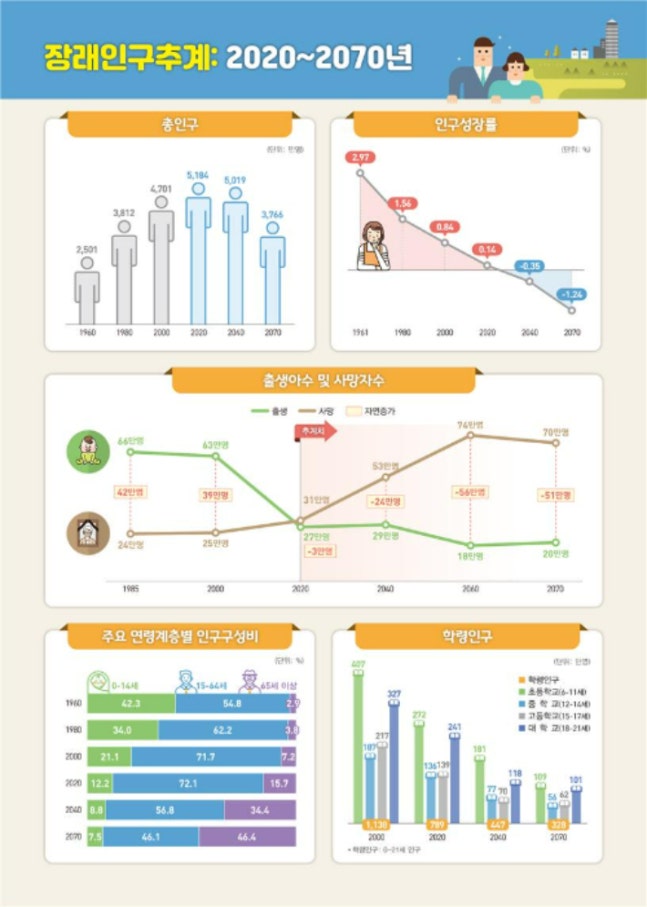

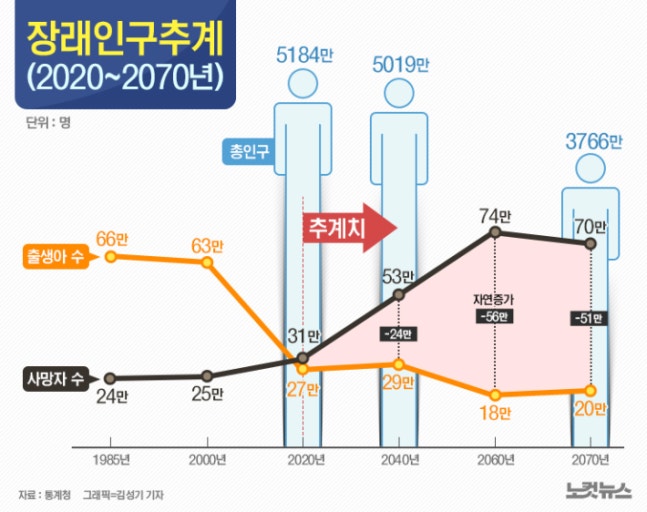

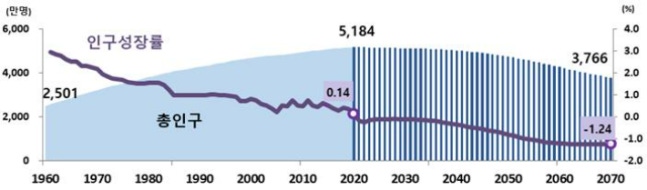

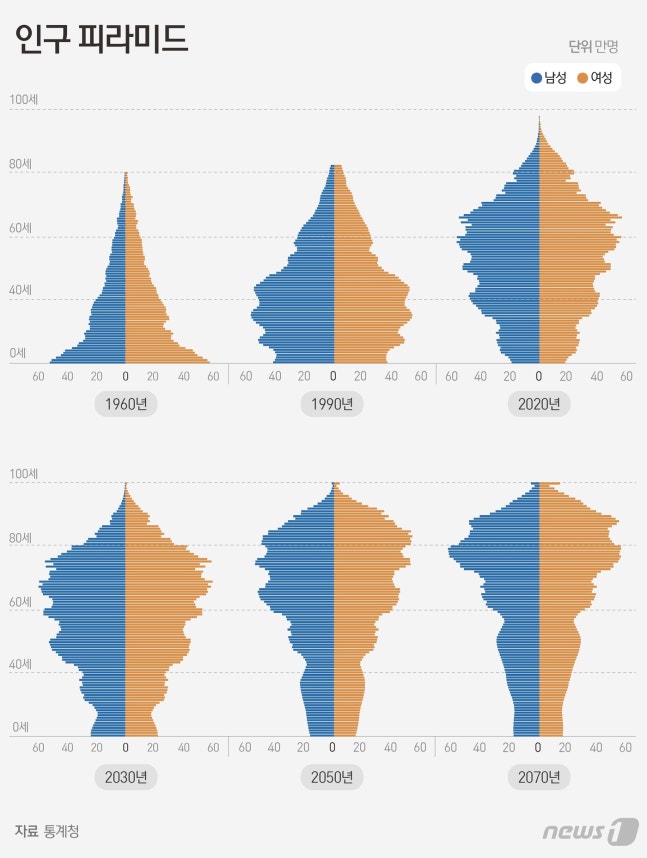

통계청이 지난 9일 발표한 '2020~2070년 장래인구추계'에 따르면 국내 총인구는 지난해 5183만6000여명에서 10년간 연평균 6만명 안팎 줄어 2041년에 4999만8000여명, 2070년에 3766만여명으로 쪼그라들 전망이다.

인구추계는 출산율, 기대수명, 국제순이동 추세 조합 수준에 따라 중위·저위·고위로 나뉘는데 이는 '중위'로 가정해 조합한 기준의 시나리오다.

통계청은 2019년 9월만 해도 국내 총인구가 2028년 5194만명으로 정점을 찍은 뒤 감소할 것으로 봤지만, 이번 추계에서 2020년으로 8년을 앞당겼다.

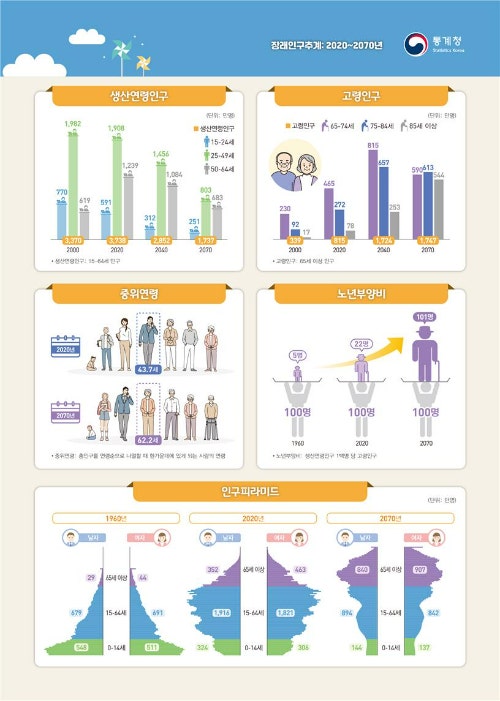

또 50년 뒤인 2070년엔 전체 인구의 '중간'에 속하는 중위연령이 62세를 넘을 전망이다.

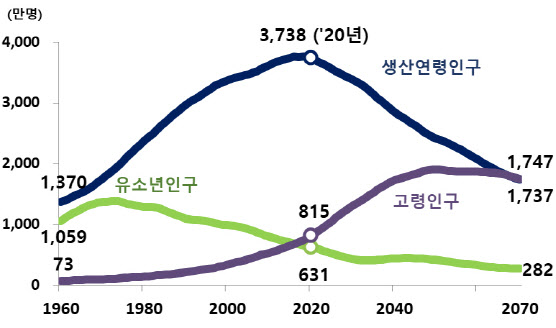

생산연령인구는 2020년 3738만명에서 2070년 1737만명으로 절반가량 줄어든다. 고령인구는 같은 기간 815만명에서 1747만명까지 2배 이상 늘어날 전망이다.

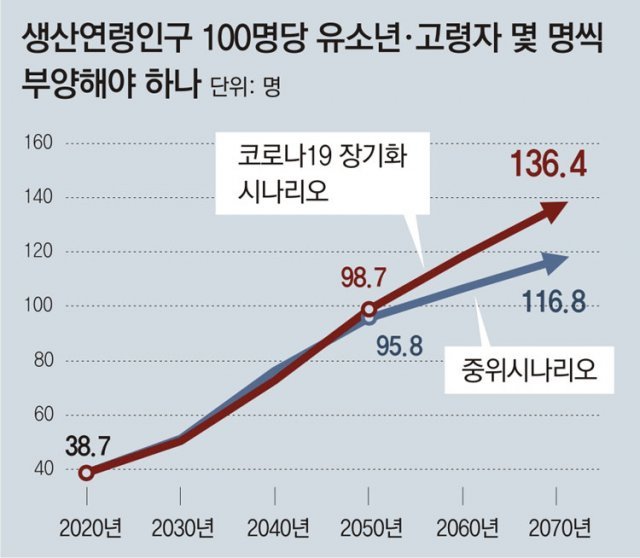

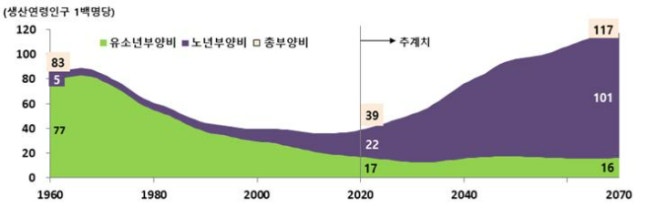

고령인구 비율이 높아지면 부양비는 증가한다. 생산연령인구 100명당 부양인구를 나타내는 총부양비는 2020년 39명에서 2070년 117명까지 올라가며 노동자 1명이 1.2명을 부양해야 한다.

부양인구 대부분은 노인이 될 전망이다. 2070년 생산연령인구 100명이 부양해야 할 유소년인구는 16.2명인 반면, 노인인구는 100.6명까지 늘어난다. 지난해 노년부양비의 4배를 웃도는 수준이다.

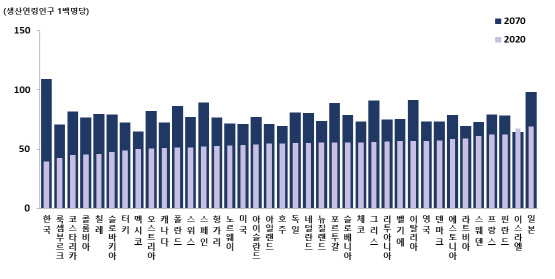

한국의 총부양비는 지난해는 전세계 최저 수준이나, 2070년엔 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 가장 높은 수준이 될 것으로 예상됐다.

정부는 2006년부터 200조원 넘는 예산을 투입하며 저출산·고령화 대응 정책을 펴왔으나 인구절벽은 더욱 가팔라지고 있다. 인구 감소와 고령화, 저출산은 한국 경제 성장뿐만 아니라 국가 존속도 위협할 수 있다는 우려가 제기된다.

지난달 OECD가 발표한 2060년까지의 재정 전망 보고서에 따르면 OECD는 정책대응 없이 현 상황이 유지된다고 가정한 '기본 시나리오'에서 한국의 2030~2060년 1인당 잠재 국내총생산(GDP) 성장률이 연간 0.8%가 될 것으로 예상했다.

이렇게 되면 OECD 평균(1.1%)을 하회하며, 캐나다와 함께 38개국 중 공동 최하위를 차지한다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 "이 추세가 지속되면 경제성장 (차질) 정도가 아니라 사회·경제시스템이 붕괴할 정도의 상황이 될 수 있다"며 "지금까지 복지정책의 일환으로 접근한 방식을 완전히 전면적으로 개편해야 한다"고 말했다.

이어 "일자리와 주거, 교육 등을 포함한 제도개선과 자녀를 낳을 수 있도록 하는 부분에 직접 영향을 줄 수 있는 정책에 초점을 두며 구조적 변화를 모색하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.

다만 통계청은 출산율은 2025년부터는 증가세로 전환할 것으로 내다봤다. 결혼을 늦게 하며 출산연령도 상승하는 추세인데, 3040 여성 인구가 늘어나며 출산율이 회복될 것이란 예상이다.

가임여성 1명당 출생아 수인 합계출산율은 중위 추계 기준 2025년부터 플러스 전환해 2035년(1.18명)엔 1명을 넘길 것으로 전망했다.

출처:네이버뉴스

원문:https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=421&aid=0005775902