잘나가던 아파텔…고금리·규제 완화에 '애물단지' 전락

아파트값 급등에 반사이익 누린 오피스텔

집값 하락·고금리·주택규제 완화에 수요자 '외면'

"집값 하락기, 오피스텔 시장 반등 어려워"

집값 하락·고금리·주택규제 완화에 수요자 '외면'

"집값 하락기, 오피스텔 시장 반등 어려워"

집값 상승을 억제하기 위해 전방위적 주택 규제를 쏟아내던 이전 정부에서 오피스텔 시장은 유례 없는 큰 호황을 누렸다. 감당할 수 없는 아파트값과 고강도 규제로 무주택 실수요자들이 오피스텔을 대체재로 삼으면서다. 특히 아파트와 비슷한 형태를 갖춘 중대형 면적의 주거용 오피스텔, 이른바 ‘아파텔’은 여유 자금이 부족하고 청약 가점이 낮은 수요자들의 내 집 마련 기회로 작용했다. 하지만 오피스텔은 정부 정책의 사각지대에 놓여 이제 실수요자들의 발목을 잡고 있다. 주택이라 여겨 각종 과세 의무를 다했지만 정작 대출이나 정부 혜택에선 예외로 취급돼서다. 내 집 마련 틈새시장으로 주목 받았으나 일순간 애물단지로 전락해버린 오피스텔 시장 문제를 짚어봤다.

가파른 금리 인상과 정부의 부동산 규제 완화 방안이 잇따라 마련되면서 오피스텔 시장에 찬바람이 거세다. 특히 집값 급등기에 반사이익을 누린 주거용 오피스텔, 일명 '아파텔'의 하락세가 두드러진다.

6일 서울부동산정보광장에 따르면 올 1월 서울의 오피스텔 거래량은 450건이다. 1년 전 1237건 거래된 것과 비교하면 63.6% 대폭 줄었다. 정부의 1·3대책 발표 직전인 지난해 12월(839건) 대비 절반 수준에 그친다.

지난해 8월까지 1000건 이상 거래되던 오피스텔 거래량은 9월 800건으로 내려앉은 후 줄곧 세자릿수를 기록하고 있다. 10월에는 지난해 거래량 중 가장 적은 539건을 나타냈다.

오피스텔은 최근 몇 년간 아파트값이 치솟으면서 실수요자들 사이에서 아파트 대체재로 각광받았다. 아파트 대비 대출 등 규제가 덜하고 청약통장 없이도 청약 신청이 가능해서다. 오피스텔은 전 물량 추첨제로 당첨자를 선정하며 LTV(주택담보인정비율)는 70%까지 받을 수 있다.

전용 59㎡ 이상 중대형 평형의 아파텔의 경우 이름처럼 아파트와 비슷한 주거 환경을 갖췄지만, 상대적으로 더 저렴해 가격 경쟁력이 있었다. 이에 자금 여력이 부족하거나 청약 가점이 낮은 신혼부부 및 청년층 수요도 대거 오피스텔 시장으로 유입됐다.

하지만 단기간 기준금리가 급등하고 아파트를 중심으로 한 정부의 주택규제 완화에 직격탄을 맞은 모습이다. 부동산시장 침체로 아파트값도 하락세를 이어가고 있어 굳이 아파트 대신 오피스텔을 선택할 이유가 사라진 셈이다.

부동산R114에 따르면 지난해 전국의 오피스텔 매매거래량은 4만1176건으로 2021년(6만2284건) 대비 34%가량 감소했다. 전용면적이 큰 오피스텔일수록 거래량 감소폭이 컸다.

전용면적별로 보면 ▲전용 85㎡ 초과는 543건으로 1년 전 대비 78%나 쪼그라들었다. ▲60㎡ 초과~85㎡ 이하(4541건)는 같은 기간 54% 감소했으며 ▲40㎡ 초과~60㎡ 이하(5832건) -45% ▲20㎡ 초과~40㎡ 이하(2만5472건) –27% 등으로 조사됐다.

임대수익을 목적으로 한 전용 20㎡ 이하 초소형 오피스텔(4788건)만 유일하게 거래량이 12% 늘었다.

면적이 넓을수록 가격 하방압력도 거셌다. 전용 60㎡ 초과~85㎡ 이하 오피스텔의 지난해 매매가격 변동률은 –0.41%로 2013년(-0.26%) 이후 처음 마이너스 전환했다. 85㎡ 초과는 2021년 매매가격이 10.84% 뛰었지만 지난해는 이보다 10.31%포인트 줄어 0.53% 소폭 오르는 데 그쳤다.

이처럼 시장의 관심이 멀어지면서 공급물량도 감소세다. 2019년 10만8355실에 달했던 입주물량은 지난해 5만5444실로 반 토막 났다. 올해 예정된 물량은 이보다 적은 4만6930실이며 내년에는 2만7103실까지 크게 위축될 전망이다.

전문가들은 집값이 내림세를 이어가는 만큼 당장 오피스텔 시장이 반등을 꾀하긴 힘들 거란 관측이다.

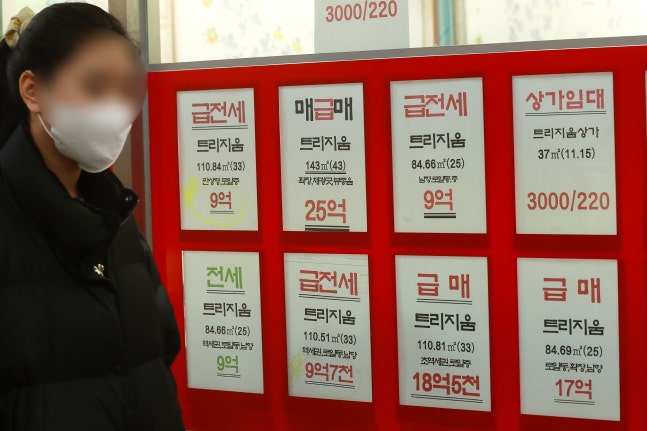

윤지해 부동산R114 리서치팀장은 "최근 오피스텔도 주택과 마찬가지로 선별 청약이나 시세보다 저렴한 급매물 등이 대세로 굳어지고 있다"며 "주거용 오피스텔은 상업용 대비 임대차 3법 등에 대한 구속력이 강한 편이어서 높아진 대출이자 비용을 임차인에게 넘기기도 어렵다"고 설명했다.

또 다른 부동산 관계자는 "주택시장 약세와 고금리, DSR 규제 등으로 아파텔 거래는 끊기다시피 한 상황"이라며 "그동안 아파트 대비 규제 문턱이 낮아 대체 시장으로 성장한 건데 (정부 규제 완화로) 이제는 외려 아파트보다 진입장벽이 높아졌다. 중대형 평형의 경우 시세차익 기대감도 크지 않아 수요자들이 전처럼 유입되긴 쉽지 않을 것"이라고 전했다.

출처:네이버부동산

원문:https://land.naver.com/news/newsRead.naver?type=headline&bss_ymd=20230306&prsco_id=119&arti_id=0002689330