"800만원 넘는 강남 월세, 누가 살길래…"

"고가 월세, 사업가·전문직 많이 살아"

월세 거래 증가, 임대차 3법·세금 등 영향

지난해 월세 거래량 6만건 넘어 '역대급'

월세 거래 증가, 임대차 3법·세금 등 영향

지난해 월세 거래량 6만건 넘어 '역대급'

서울 아파트 임대차 시장에 월세(반전세·반월세 포함)를 조금이라도 낀 계약이 많아졌다. 서울 집값 풍향계로 일컫는 강남권에서는 이미 흔한 일이지만 말이다. "통상 100만~300만원대 월세는 강남에 거주하는 실수요자들에게는 크게 무리가 되지 않는 수준"이라는 게 현지에 있는 부동산 공인중개업소 관계자의 설명이다. 하지만 올 들어서 이 수준을 웃도는 고가 월세가 속속 체결되고 있다. 이런 가격대의 월세에 거주하는 이들은 누굴까.

올 들어 고가 월세 속속 체결

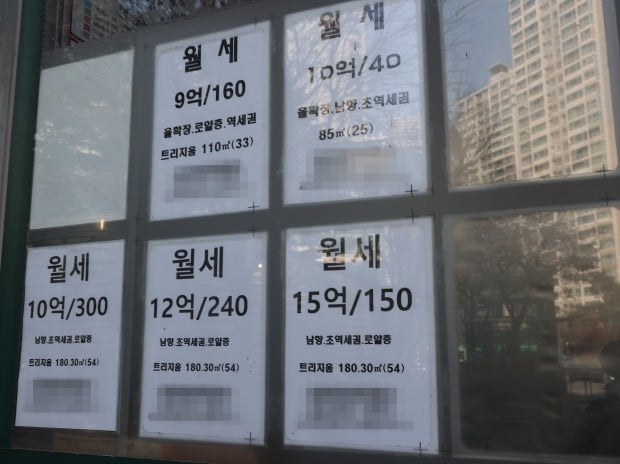

19일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 강남구 도곡동에 있는 '타워팰리스1차'는 전용 164㎡ 지난 4일 보증금 9억원, 월세 770만원에 월세 계약을 체결했다. 월 부담 금액이 700만원이 넘어가는 고가 월세지만, 타워팰리스 내에서는 종종 찾아볼 수 있는 금액대다.작년 이 단지 해당 면적대에서는 보증금 5억원에 월세 800만원(보증금, 월세 순), 5억원에 700만원, 이보다 더 큰 면적대인 전용 174㎡에서는 8억5000만원에 880만원, 8억원에 800만원 등의 금액대로 세입자를 들였다.

개포동에 있는 '디에이치아너힐즈'도 올 들어 고가 월세가 체결됐다. 이 단지 전용 84㎡에서는 2억원에 530만원 조건으로 새로운 세입자를 찾았고, 대치동에 있는 '래미안대치패리스' 전용 94㎡에서도 4억원에 445만원에 월세 계약을 맺었다.

강남을 제외한 지역에서도 최근 준공된 고급 아파트를 중심으로 고가 월세 계약이 이뤄지고 있다. 용산구 한남동에 있는 '한남더힐' 전용 233㎡는 지난 3일 보증금 5억원에 월세 2500만원 조건으로 월세 계약을 맺었고, 성동구 성수동에 있는 '트리마제' 전용 84㎡도 2억원, 570만원에 새로운 세입자를 찾았다.

서민들은 금리인상으로 인해 대출마저 쉽지 않은 상태다. 강남지역에선 월세로 100만~300만원을 내는 경우가 흔한 편이다. 고가 월세를 계약하는 실수요자들은 어떤 사람들일까.

강남구 개포동에 있는 A 공인 중개 대표는 "세입자 신원을 특정하기는 어렵다"면서도 "이런 거래는 사업가나 전문직 종사자 등을 중심으로 거래가 이뤄진다"고 말했다. 이어"300만원을 넘어가는 고가 월세 거래가 맺어지는 것이 드물기는 하지만 아예 없지도 않다"고 덧붙였다.

과거에는 사업체를 운영하는 40~50대의 대표들이 가족과 함께 거주할 목적으로 한 계약이 주를 이뤘지만, 최근에는 20~30대의 젊은 부자들부터 60대의 다주택자까지 다양하다는 설명이다. 집값과 전셋값이 오르는 만큼 월세도 그만큼 가파르게 뛴다. 한 번 월세로 시작한 물건은 월세로만 나가는 경향이 있다고도 했다.

압구정동에 있는 B 공인 중개 대표는 "강남권의 경우 유주택자 등이 유입되는 경우가 많아 어쩔 수 없이 전세대출을 활용하지 못해 반전세나 월세를 택하는 경우가 있다"며 "최근엔 금리가 오르면서 '대출 이자나 월세나 지불하는 것은 비슷하다'고 생각하는 세입자들도 있다"고 전했다.

전세대출이자 급등에 전월세전환율 '역전'…월세 더 뛸 수도

시장 안팎에서는 앞으로 월세가 더 오를 수 있다는 전망이 나온다. 기준금리가 오르면서 전세 대출 금리도 덩달아 오르고 있는데, 전세 이자가 월세보다 비싼 현상이 발생하고 있어서다.최근 전세 대출 이자는 연 5%를 눈앞에 두고 있다. 금융권에 따르면 국민·신한·하나·우리·농협 등 국내 5대 은행의 지난 14일 기준 전세자금대출금리(변동금리)는 최저 연 3.148%, 최고 연 4.798%다. 한은이 기준금리를 0.25%포인트 올린 작년 8월 5대 은행 전세 대출 금리는 최저 연 2.388%, 최고 연 3.998%였다. 이와 비교하면 현재 대출금리가 0.8~0.9%포인트 높다.

한국부동산원에 따르면 서울 지역 전월세 전환율은 4.7%다. 강남 지역은 4.5%, 강남 3구가 몰려 있는 동남권은 4.3%다. 전세 대출 금리 상단인 4.798%보다 모두 낮다. 세입자가 전세대출을 받아 은행에 내는 이자가 집주인에게 월세를 내는 것보다 더 비싸졌다는 뜻이다.

전월세 전환율은 전세를 월세로 돌릴 경우 월세를 얼마로 책정하면 되는지 알려주는 기준이다. 전세금 1억원을 월세로 바꾸는 경우 전환율이 3%라면 세입자가 연간 내야 할 월세가 총 300만원이라는 의미다.

압구정동 C 공인 중개 대표는 "최근 금리가 빠르게 오르고 있는 만큼 전월세 전환율도 올라갈 가능성이 있다"며 "월세가 더 오를 수 있단 의미"라고 했다. 다만 그는 "지역별, 단지별로 적용되는 전환율이 조금씩 차이가 있기 때문에 일괄적으로 오른다고 보기는 어려울 것"이라고 설명했다.

월세 거래 증가?…임대차 3법·세금 부담 등 때문

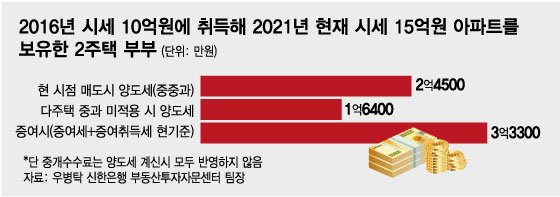

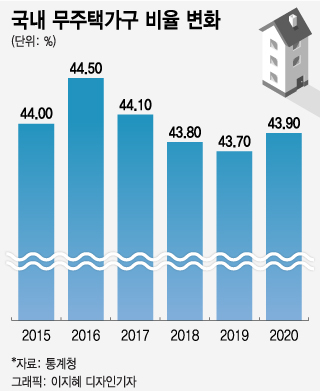

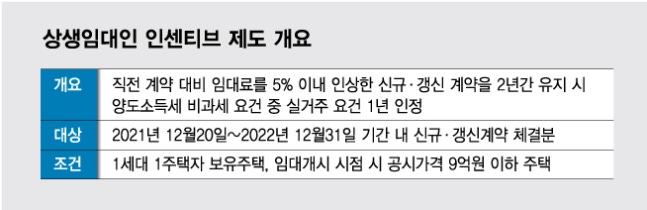

고가 월세 출현 등 월세 시장 역시 불안정한 모습이다. 월세 거래가 늘어난 것은 정부가 시행한 '임대차 3법'이 원인이라는 분석이다. 정부는 2019년 주택 임대차법을 개정하면서 전·월세 계약의 1회 갱신을 의무화하고, 갱신 계약 임대료 인상률은 5% 이내로 묶었다. 종합부동산세 등 집주인들이 주택을 보유한 데 따른 세금이 늘어난 점도 월세 거래가 증가한 요인이다. 일부 은퇴자들이 보유한 현금이 부족해지면서 다달이 월세를 받아 세금을 내려 한단 설명이다.서초구 반포동에 있는 C 공인 중개 대표는 "임대차법 이후 전세 물량 자체가 줄어들었고 종합부동산세 등 세금 부담이 늘어나면서 집주인들이 전세 대신 월세를 내놨다"며 "이런 이유로 월세 거래가 최근 늘어나고 있다"고 했다.

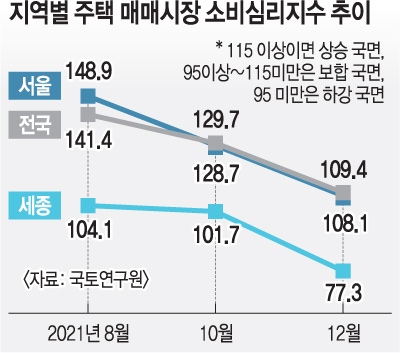

하지만 정부는 월세시장 역시 안정화 추세를 보인다며 자화자찬하고 있다. 노형욱 국토교통부 장관은 최근 "최근 절대적인 가격 수준이 올랐고 시장에 상승 압박 요인이 있었던 것은 사실"이라면서도 "지표를 보면 월세도 호전되고 있다"고 했다. 그러면서 "시장 흐름이 어느 방향으로 가는지에 따라 가격 기제를 통제한다는 게 맞는지는 의문"이라며 "정공법인 공급의 문제부터 풀어가야 근원적으로 (집값이) 잡히는 것"이라고 강조했다.

한편 서울에서 월세를 낀 거래는 지난해 최다 수준을 기록했다. 서울부동산정보광장에 따르면 지난해 서울에서 월세가 낀 아파트 임대차 거래량은 총 6만8894건이다. 2011년 관련 통계 집계가 시작된 이래 가장 많다. 전날 기준으로는 전체 거래의 36.13%에 달하는 1607건의 월세 거래가 이뤄졌다. 송파구(239건), 강남구(123건) 등에서 거래가 많았다.

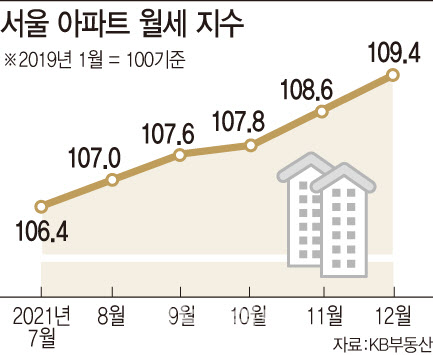

가격 역시 뛰었다. 한국부동산원의 통계에 따르면 서울 아파트 월세는 지난해 12월 기준 평균 124만5000원을 기록해 2020년 12월(112만7000원) 대비 10.5% 올랐다. 이 기간 강남권(한강 이남 11개구) 아파트 월세가 5.8%, 강북권(한강 이북 14개구) 아파트 월세는 18.1% 급등해 각각 130만4000원, 118만3000원을 기록했다.

출처:네이버부동산

원문:https://land.naver.com/news/newsRead.naver?type=field&news_type_cd=10&prsco_id=015&arti_id=0004654541